一、阳明经脉什么意思

隶属十二经脉,有足阳明胃经和手阳明大肠 经脉主要是运行气血,联接脏腑内外、沟通上下等功能。

经脉主要是运行气血,联接脏腑内外、沟通上下等功能。

足阳明胃经循行部位起于鼻翼旁(迎香穴),挟鼻上行,左右侧交会于鼻根部,旁行入目内眦,与足太阳经相交,向下沿鼻柱外侧,入上齿中,还出,挟口两旁,环绕嘴唇,在颏唇沟承浆穴处左右相交,退回沿下颌骨后下缘到大迎穴处,沿下颌角上行过耳前,经过上关穴(客主人),沿发际,到额前。

手阳明大肠经起于食指桡侧端(商阳穴),经过手背行于上肢伸侧前缘,上肩,至肩关节前缘,向后与督脉在大椎穴处相会,再向前下行入锁骨上窝(缺盆),进入胸腔络肺,通过膈肌下行,入属大肠。其分支从锁骨上窝上行,经颈部至面颊,入下齿中,回出夹口两旁,左右交叉于人中,至对侧鼻翼旁,经气于迎香穴处与足阳明胃经相接。

二、中医中厥阴、少阴、少阳、太阴、阳明、太阳的真正含义

1/指十二条经络:足太阳膀胱,手太阳小肠,足阳明胃,手阳明大肠,手少阳三焦,足少阳胆;足太阴脾,手太阴肺,手少阴心,足少阴肾,足厥阴肝,手厥阴心。

2;首先分清阴阳,太阳指含阳气最多的(太者比大还要多一点),阳明含量阳气居中比太阳少,少阳含阳气最少(少者小也);厥阴阴气最极(厥者极也尽也),少阴阴气居中,太阴阴气最少。

3,可以配合十二经络的循经路线去记忆,这里的阴阳标准是结合人体各经络接受太阳照射面的多少,比如足太阳膀胱经在人体背部至腿外侧为人体中接受阳光最多的地方。

三、!!!“入手、足阳明、太阴经”是什么意思???

1)中医的归经就是药物对人体部位的选择性.入心经的,也就是说主治心的一些病,入脾经的,就主治脾的一些病,象腹泻,消化不良等.

2)人体和五脏六腑相映的有十二条正经.手外侧为阳,内侧为阴,内外侧各有三条经,内侧分别是(从前向后)手太阴肺经,手厥阴心包经,手少阴心经.外侧从前至后分别是手阳明大肠经,手少阳三焦经,手太阳小肠经.

3) 由于手三阴经起始于胸到手指尖而终,手三阳起于手指尖终于头面部.故说手三阴胸走手,手三阳手走头.

4)腿上也一样.内侧为阴,外侧为阳.

内侧分别是足太阴脾经,足厥阴肝经,足少阴肾经.外侧分别是足阳明胃经,足少阳胆经,足太阳膀胱经.

由于足三阴经起于足而止于胸腹,足三阳起于头止于足,故又说,足三阳头走足,足三阴足走胸腹.

又由于足三阳起于头,手三阳止于头,故又说头为诸阳之会,就是说是阳经会聚的地方.

明白了吧.

四、足阳明胃经具体指哪条经?

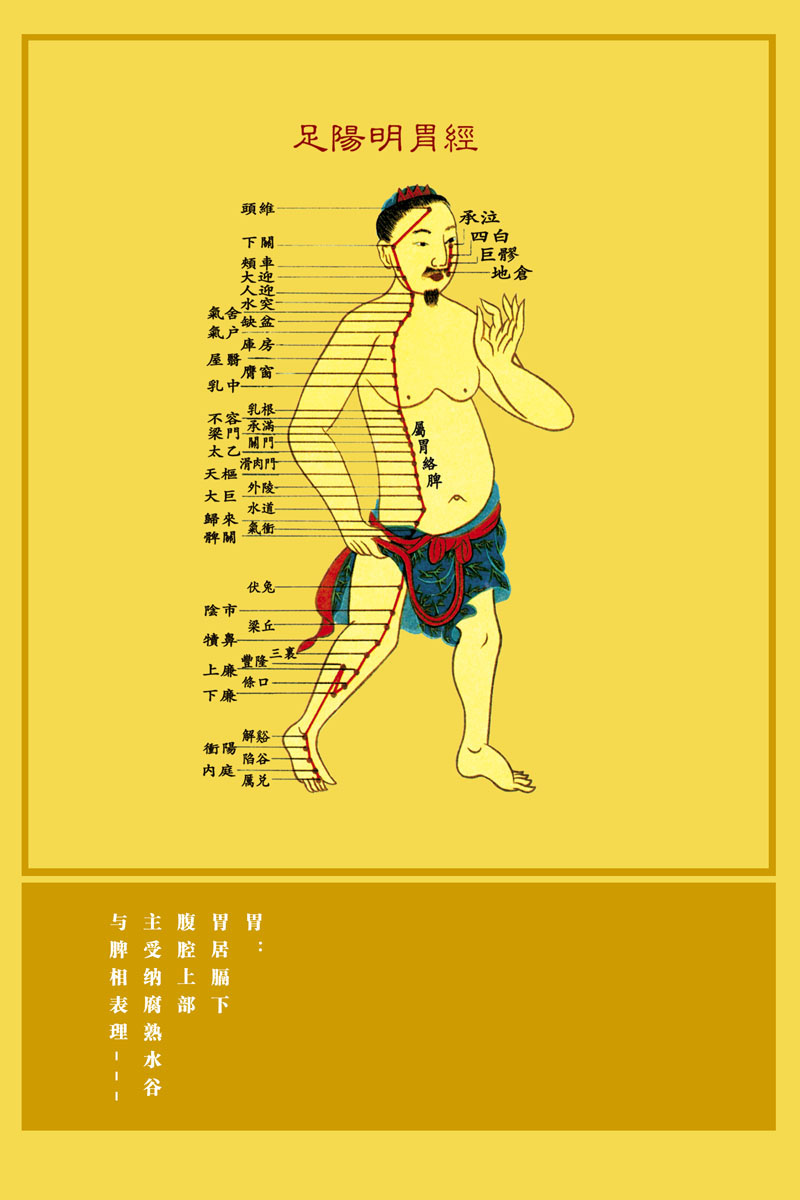

足阳明胃经

人体十二经脉之一。简称胃经。循行部位起于鼻翼旁(迎香穴),挟鼻上行,左右侧交会于鼻根部,旁行入目内眦,与足太阳经相交,向下沿鼻柱外侧,入上齿中,还出,挟口两旁,环绕嘴唇,在颏唇沟承浆穴处左右相交,退回沿下颌骨后下缘到大迎穴处,沿下颌角上行过耳前,经过上关穴(客主人),沿发际,到额前。本经脉分支从大迎穴前方下行到人迎穴,沿喉咙向下后行至大椎,折向前行,入缺盆,下行穿过膈肌,属胃,络脾。直行向下一支是从缺盆出体表,沿乳中线下行,挟脐两旁(旁开二寸),下行至腹股沟外的气街穴。本经脉又一分支从胃下口幽门处分出,沿腹腔内下行到气街穴,与直行之脉会合,而后下行大腿前侧,至膝膑沿下肢胫骨前缘下行至足背,入足第二趾外侧端(厉兑穴)。本经脉另一分支从膝下3寸处(足三里穴)分出,下行入中趾外侧端。又一分支从足背上冲阳穴分出,前行入足大趾内侧端(隐白穴),交于足太阴脾经。

本经脉腧穴有承泣、四白、巨�、地仓、大迎、颊车、下关、头维、人迎、水突、气舍、缺盆、气户、库房、屋翳、膺窗、乳中、乳根、不容、承满、梁门、关门、太乙、滑肉门、天枢、外陵、大巨、水道、归来、气冲、髀关、伏兔、阴市、梁丘、犊鼻、足三里、上巨虚、条口、下巨虚、丰隆、解溪、冲阳、陷谷、内庭、厉兑,共45穴,左右合90穴。

五、足阳明胃经的经筋及经别

足阳明胃经一侧45穴(左右两侧共90穴合天九之极,应土生金之意,胃属土,45属金,90属金,也可译为经络生穴位之观点),其中15穴分布于下肢的前外侧面,30穴在腹、胸部与头面部。下面,我为大家分享足阳明胃经的经筋及经别,希望能帮助到大家!

足阳明胃经的经筋

循行

《灵枢·经筋》:足阳明之筋,起于中三指(1),结于跗上,邪(斜)外加于辅骨,上结于膝外廉,直上结于髀枢,上循胁,属脊。其直者,上循骭,结于膝;其支者,结于外辅骨,合少阳。其直者,上循伏兔,上结于髀,聚于阴器,上腹而布,至缺盆而结,上颈,上挟口,合于(九页),下结于鼻,上合于太阳。太阳为目上纲,阳明为目下纲。其之者,从颊结于耳前。

其病:足中指支,胫转筋,脚跳坚,伏兔转筋,髀前肿,颓疝,腹筋急,引缺盆及颊,卒口僻,急者目不合,热则筋纵、目不开。颊筋有寒则急,引颊移口;有热则筋弛纵,缓不胜收,故僻。

注释

(1)中三指——即足次趾、中趾及无名趾。

(2)(3)纲——原作“网”,此据《甲乙》、《太素》改。

(4)脚跳坚——脚部活动感觉僵硬不舒适。

(5)颓疝——又作“隤”。因疝气下颓,故名。参见足厥阴条。

(6)口僻——指口角歪斜。

语译

足阳明经筋,起始于足次趾、中趾及无名趾,结于足背,斜向外行加附于腓骨,上结于胫外侧,直上结于髀枢,又向上沿胁部属于脊;其直行的上沿胫骨,结于膝部,分支之筋结于外辅骨部,合并足少阳经筋;直行的沿伏兔上行,结于大腿部而聚会于阴器。再向上分布到腹部,至缺盆处结集;再向上至颈,夹口旁,合于鼻旁颧部,相继下结于鼻,从鼻旁合于足太阳经筋。

太阳经筋为“目上纲”(上睑),阳明经筋为“目下纲”(下睑)。另一分支之筋,从面颊结于耳前部。

其病症:可出现足中趾及胫部支撑不适,拘紧疼痛,足部活动感觉到僵硬不舒,股前拘紧疼痛,髀前部肿,疝气,腹部筋肉拘紧,向上牵制到缺盆和颊部,突然发生口角歪斜,如有寒邪则掣引眼睑不能闭合;如有热邪则筋松弛使眼睑不能睁开。

颊筋有寒使筋脉紧急,牵引颊部致口角移动;有热时则筋肉松弛收缩无力,所以口歪。

足阳明胃经的经别

循行

《灵枢·经别》:足阳明之正,上至髀,入于腹里(1),属胃,散之脾,上通于心,上循咽,出于口,上頞(出页)(2),还系目系(3),合于阳明也。

注释

(1)腹里——腹腔之内。

(2)頞(出页)——頞,鼻根;(出页),眼眶下部。

(3)目系——眼后内连于脑者。

语译

足阳明经别,在大腿前面从足阳明经分出,进入腹腔之内,属于胃腑,散布到脾脏,向上通连心脏,沿着食道浅出于口腔,上达于鼻根和眼眶下部,回过来联系到眼后与脑相连的组织(目系),脉气仍会合于足阳明经。